发布日期:2024-06-08 00:00 点击次数:198

问|绿茶

答|马国兴 阿乙 杜君立

绿茶:书房对您意味着什么?请简要谈谈您的书房成长史,它对您的阅读、写作、研究和精神生活有着什么样的影响?

马国兴:书房是我在工作与生活之外的第三空间,它是精神成长的养育场所,也是心灵世界的外化呈现。从小时候开始,直至现在,书与书架都是我卧室的一部分 —— 换句话说,我至今仍没有独立的书房,更没有附属的书斋名之类。涉世之初,不时搬家,连心仪之书也要取舍,遑论书房。扎根郑州,限于财力,只得开发房间的多元功能。闭门就是书房,闭门就是深山,阅读与写作的热情得以延续。

阿乙:一种生活和人生中实在的东西。有点类似某种支撑的东西,必须在那儿,发不发挥作用另说。我出门也会带一本书,否则就会慌神。

杜君立:我是一个全职写作者,书房就是我“工作”的地方。我写的主要是历史作品,需要阅读和查阅大量史料。我没有上过什么大学,也从来没有去过什么图书馆,完全依靠自己买书来完成相关的阅读和学习。这些年读书写作,不知不觉就积攒了很多书。

我当初买房子,也主要是为了将这些书安置起来。其实一个人睡觉并不需要太大的地方,但书却非常占地方,整个100多平方米的房子都是书,但凡靠墙都是书架。因此书才是房子的主人,人反倒像个客人。我最早的房子在郑州,只有五六十平方米,用来住人足够了,但书逐渐入侵了所有空间,后来人就没有了容身之地。前几年用稿费在西安买到了这个大房子,因为是小产权,房子并不贵。现在人和书总算能从容相处了。

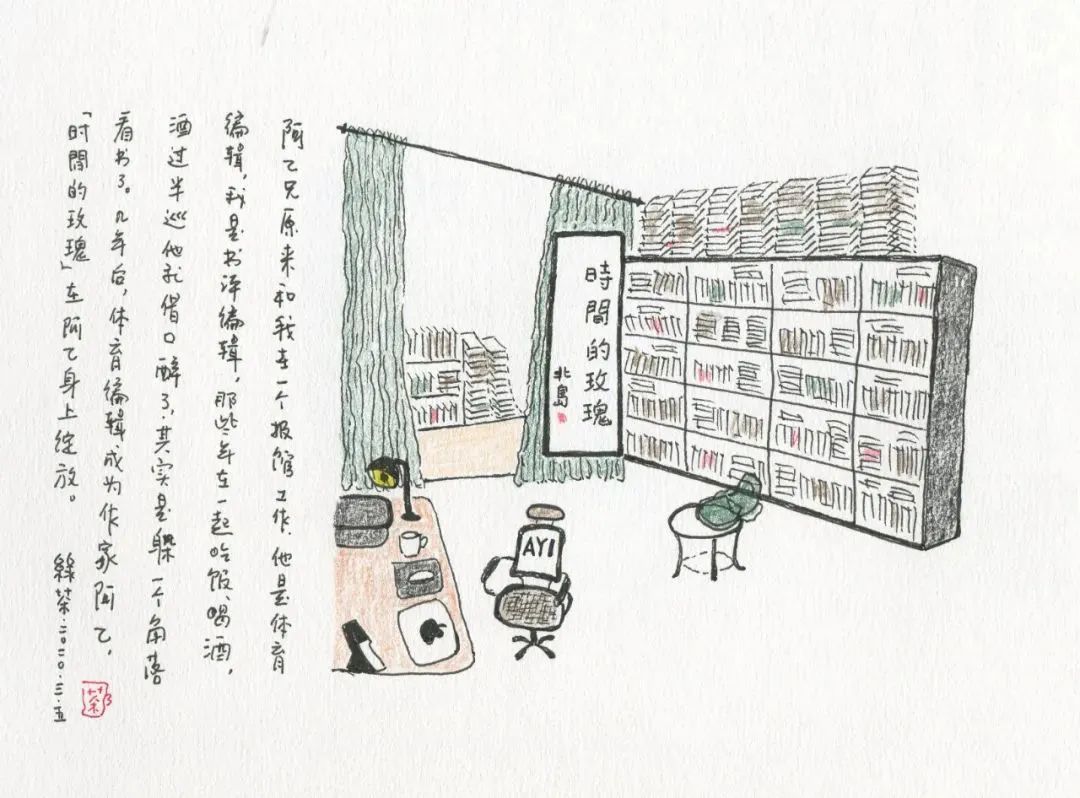

阿乙书房

绿茶:我们的一生,似乎都在坚持不懈地营造书房,如果让您形容一下自己的书房性格,会是什么性格?

马国兴:我的书房应该是开放与包容的。如果说它是一部作品,那么最基本的构成元素 —— 书,是不断流动着的,有进有出,这部作品永远未完成。

阿乙:它是一种沉默的压力。像山一样静默地看着你,使得你去听它对你的要求。使得你对它分析自己的不足。

杜君立:我生长在农村,父母都是农民,从我上学开始,家里才有了书,主要是课本。我上中学时,父亲请来木匠,专门为我打造了一个大书桌,我将从小学一年级到高中的所有课本都整整齐齐地摆放在书桌上,颇为壮观。

长大后四海漂泊,虽然无论到哪里都要先买一个书桌,但书最终都四散飘零了。直到40岁开始写作,过起了定居生活,书才有了落脚之处。没想到几年下来,书就喧宾夺主,将房子变成书房。我大概有十几个书架,有些是找木工定做的,有些是万邦书店送我的,有些是我亲手做的,我还自己做了两对书架音箱。书房既是我的写作空间,也是我的生活空间。在环墙皆书的小空间里,可以一个人听音乐,可以和朋友喝茶。

人过中年,知足就好,一切都慢了下来。对我来说,写书和读书一直是我的梦想,如今看来或许也是我的命运。我觉得生活在书的世界就足够了,书的命运也是我的命运。

绿茶:在您的书房中,哪些书是一直跟着你的?或者说,它一直影响着您?

马国兴:一些关于书店生活的书,一直相伴我左右。比如海莲·汉芙的《查令十字街84号》,刘易斯·布兹比的《书店的灯光》。这与我曾在书店工作多年密切相关。

2005年6月,我赴江苏、安徽出差,在长途车上,阅毕《查令十字街84号》正文,我唏嘘不已,及至读完其后附录的老六的《爱情的另外一种译法》,再也控制不住自己,涕泪俱下,旁若无人。其后,我另买了若干册,赠与同好,又提笔作文《寓言:事关远方》,向读者力荐此书。

2008年11月,我赴河南各地市出差,伴手读物是《书店的灯光》。从此书的字里行间,我依稀可见自己的过去、现在,乃至未来。我心神不宁,索性写了篇《不同的书店,一样的灯光》。此文穿插着此书的文字和自己的经历与感受,一定意义上,是我与作者在对话。

随后,我整理了自己的书店日记,并以之为素材,创作《我曾经侍弄过一家书店》系列,起初刊发于《读库》,后来又出版单行本。

阿乙:卡夫卡,昆德拉,陀思妥耶夫斯基,莎士比亚,普鲁斯特,福克纳,乔伊斯 —— 这些是不会错的作家。应该说从不会错。以前加缪也是,现在在淡化。

杜君立:我读书是很晚的事情。年轻时四处奔波,连一个书桌都安放不下,偶尔读书,也是匆匆一翻,曾经有几年竟然没有去过一次书店,而我童年最幸福的记忆就是镇上的书店,那对我宛如天堂一般。

在我后来的日子里,读书和写作几乎是一起展开的,当然读书的时间要多得多。我早期以为读书就是读文学读小说,这其实是对阅读误解,它让我的认知非常狭隘,所以我后来基本以人文社科类阅读为主,尤其是中国古代典籍,值得反复阅读。

除了很多读书人常见的大众通识类书籍,我书房里的大多数书都是写作所需的各种资料,当然也有一些我个人很喜欢的书。这些书不一定是写作所需,但我很喜欢看,这些多是一些文学类的书,尤其是古典文学。

在我看来,阅读要比写作的乐趣大得多。我一直认为我首先是一个读者,其次才是一个作者。因为书都是工业印刷品,其本身价值并不高,我也没有藏书的习惯,以前把很多书看过就送人了,留下来的主要是一些传统经典和思想名作,这类书跟秦腔戏一样,常看常新。

作为一个资深阅读者,我认为单独一本书对人的价值也不是很大,但书读多了,互相比较和激发,书会对人产生很大的影响,我对此深有体会。此外,只是读书还不够,还要写作,写读书笔记,阅读只有经过消化、吸收、整理才能转化为自身的认知,我这些年写的读书笔记不比正式的作品少,其实我所谓的作品也都是阅读的产物,说是读书笔记也可以。

绿茶:无疑,每个读书人都面临书房过度拥挤的问题,您如何优化和处理书房里的书?

马国兴:卖倒不会卖,也不值几个钱,主要是送人。但送书也是送礼,讲究投其所好,喜欢读书的人也并非来者不拒的,这实在是不好拿捏。所幸老家屋子宽敞,每次回家,可以把一些一时不可能看的书带回去。

阿乙:感谢多抓鱼。我把不要的卖给多抓鱼,再从多抓鱼买要的。另外我会捐合适的书给合适的学校和图书馆。我的书保持较高的淘汰率。我淘汰它并非它不好,而是我精力不够,比如研究印第安人的书,它不在我主要努力的方向之内。一本书在我书房烂着它就是一本死书,流通出去了它才有生机,它知识的种子才可能发芽。

有些朋友赠我的书我也捐给故乡图书室,因为那里流通性好,借阅率高,被看和读的几率高。在电影《青年林肯》里我看到书流通的奇迹一幕:一户人家来到镇上,想买法兰绒,但是没带钱,林肯愿意赊给他们,但他们不想欠这个人情,于是提出马车上有些东西可以交换。在那里林肯看到书籍《英国法释义》。正是通过对这本书的自学,林肯成为律师。

有时我感觉有些书有价值,但放在我这儿我又没工夫看,我就会放在公共座椅上。后来我想这样有可能还是会使它被废弃,因为有可能它被拿去当废纸卖。于是我想到把它捐给图书馆或图书室。因为去那里的都是有求知愿望的人。

杜君立:首先,所有书都是被消费的工业品和商品。从商品角度来看,书本身的价值并不高,买一本书花不了多少钱,比书价更高的是书的存放成本,因为房价非常高(尤其是一线城市)。对于一些大部头的书,我一般都是储存电子书,比如《二十四史》,虽然很常用,但实在太占地方,一套书就要一个书架。

当然,对书的投入中,最高的还是读书成本。读一本书需要长时间专注才行,这个时间成本和专注对现代人来说才是最奢侈的。好在我是职业读书人,可以心安理得地读书。我书房的书不算多,大约有七八千册,这是一个记忆力的极限。我的书都是按开本大小放在高低不同的架子上,读完书就随手放回去。我没有编目录,但我基本上都知道每本书所在的位置,想起哪本书都会马上找到它。这些书我也基本都读过,至少都翻过,知道书的大概内容。

我对书有点实用主义,尤其反对形式主义的藏书嗜好,我觉得它本质上还是消费主义。对我来说,书的价值在于知识,不在于书本身,买书是为了看,读过的书就像喝光酒的酒瓶,长期保存的意义不大。人不必为物所累,对于大多数暂时用不上的书,我一般会放在网上低价卖掉,让书流动起来,这样买新书时也少了书架空间不足的焦虑,对社会对环保也是一件好事。

对于当代读书人来说,书真的很便宜,即使一个业余读书的普通人,也完全可以实现买书自由:如果买了书都会读,那么一个人一个月也要不了几本书,花不了多少钱。

绿茶:可否请您描述或想象一下,您理想的书房是什么样子的?

马国兴:对书房本身没有什么奢求,只是希望书房所在的家能安稳一些。书到用时方恨少,书到搬时方恨多。话说,我家所在的小区已被房地产商看上,有拆迁的计划,由多层改建为高层住宅。别的倒没什么,可是想想书房里那几千册书的位移与安置问题,我就抓狂。

阿乙:书籍变动流通。但是所有我做过笔记的都留下来。最后用书架留存的书看出自己的志趣和能力水平。

杜君立:传统时代,物力维艰,书都是手工艺品,无论是手抄本,还是雕版或活字印刷书,价格都非常昂贵。在大众教育普及之前,一般人不仅买不起书,要想识字阅读,更是难之又难。中国古代读书人称为“士”,属于社会精英阶层,读书必四书五经,还有琴棋书画。他们营造书房离不开各种清供雅好,个别富豪巨儒更要大兴土木实现千秋书房梦,书房小者称“斋”称“室”,大者称“园”称“阁”。

然而,就像随园主人袁枚在《黄生借书说》中所言:“汗牛塞屋,富贵家之书,然富贵人读书者有几?其他祖父积,子孙弃者无论焉。”如果说书是为人而存在,那么书的意义就在于读,阅读才是书的本质,书房亦然。

想当初,我为了书搬到西安,在这个秦汉皇城遗址上的书房里,每天晴耕雨读,两耳不闻窗外事,远离手机和网络,心无旁骛地过一种只有自己和书的生活,夫复何求。实际上,一个读书人,追求的是精神世界,对物质要求也不应该太高,能够安心读书就是最大的理想了。

绿茶:最后,我们不得不面对书房的归宿问题,您有想过这个问题或有什么解决方案吗?

马国兴:所谓书房的归宿问题,重点在书而非房。人到中年,自然想过那些书的归宿问题。虽然儿子马骁在我们影响下,也喜欢读书,但未必对它们全部感兴趣,所以最好的解决方案,是在自己有生之年为它们找到适合的归宿。就像《我在郑州挺好的:父子家书(1992—2001)》出版后,我将父亲与自己的十年往来家书全部捐给中国人民大学家书博物馆。此前,我已扫描全部家书及信封留存。我在写给马骁的电邮里说,家书是物质文化与非物质文化双重遗产,我们最需要传承的,并非其皮相,而是其精神。

阿乙:人死灯灭书房拆,不如生前为这些书找到出路。

杜君立:我以前做过房地产策划工作,前些年回到关中后,发现这里对旅游业非常倚重,每个旅游季到处都是人满为患。旅游经济之狂热,在自然景区和历史景区之外,这些年又建造了很多人工景区,以民俗村为主,但因为过于同质化,都是吃吃喝喝,最后大都虎头蛇尾,经营惨淡。

如果给一些文化度假旅游项目引进书房概念,像瓦库茶馆一样,将那些与主人离散、无人认领的旧书汇集在一起,用来营造一些独具特色的文化空间。乐观的话,这不仅能让那些项目起死回生,还能让这些旧书找个体面的去处。尤其是许多作家学者,无论知名不知名,他们身后留下的书房不仅是物质遗产,也是精神遗产;若作为文化遗产汇聚起来,像北京798艺术空间一样形成文化品牌,那样不仅让书和书房有了身后去处,也可以借助商业运营来保持经济上的可行性。

中国自古有敬惜字纸的传统,如今很多书在主人手里如同珍宝,离开主人便被弃之如敝屣,实在让人痛惜。我将这个想法给几个朋友都说过,可惜没有得到太多回应,任何事情都是说者易行者难。